すまいはいま⑥ すまいとはなにか?

サルは家=巣をつくらない?

私たちはいったいなんのために家をつくるのでしょうか?

そもそもすまいとはいったい何なのか、ここで、あらためて考えてみたいと思います。

このことを考えるうえで、興味深い2冊の書籍があります。

ひとつは『ヒト 家をつくるサル』(榎本知郎、京都大学出版会、2006)。

もうひとつは、『家族進化論』(山際寿一、東京大学出版会、2012)。

どちらも霊長類研究の第一人者によって書かれたものです。

まずは、『ヒト 家をつくるサル』から見てみましょう。

私たちはふだん、当たり前のように家のなかで暮らしていますが、私たちが生物学上属している霊長類は、そもそも家=巣を持たないそうなのです。

ここで著者は、「巣」を鳥類学のものとは違うと断ったうえで、「そこで子どもを産み、子どもを育て、子どもを外敵から守るシェルターとしての機能をはたす装置であり空間であるもの」と定義しています。

われわれヒト(ホモ・サピエンス)が属する真猿類は、ヨザルという唯一の例外を除いて昼行性で、ほとんどが熱帯の森に棲むのだそうです。食べ物も果物や木の葉が中心で、多くのサルは、木から降りることがほとんどなく、巣をもたず、つくらない。

その唯一の例外がヒトであり、ヒトは、巣づくりをする唯一のサルなのだそうです。

だいたい、巣をもつことは、よいことずくめではなく、病原体や寄生虫など、寄生体やトイレの問題など、いろんな弊害をともなっており、家に住むことで、ヒトは、不都合を耐え忍ぶことになったと著者は言います。

ボツワナに住むブッシュマンと呼ばれる人たちの生活が紹介されているのですが、この人たちは、家があるのにあまり使わないといいます。大陸性気候で歓談の差が激しいが、高地にあるので、昼もそんなに暑いわけではありません。それでも、人びとは夜でも「暑苦しいから」と屋外で寝るのだそうです。寒い季節には、最低気温が氷点下になって、こうなれば、たいがい家に入って火をたきながら寝るのですが、それでも外で寝る人がいるというのです。

このことを報告する日本人の観察者は、彼らの小屋は居心地がよく、しかも、自分だけのプライヴェートな空間を持てるからほっとするといいます。つまり、寒かったり雨が降ったりひとりになりたいときに家が欲しいと思うのは、家で暮らす文化のなかで育った者の感覚であって、ヒトに普遍的なものではないということです。

そう言われてみると、なるほどと、納得させられます。

ヒトが家をつくらなかったら、これほどまでに地球環境問題は大きくならなかったはずですし。

では、どうしてヒトは家をつくるようになったのでしょうか。

5万年前の大変革

この要因について、著者は次のように述べます。

ヒトは20万年前に、アフリカで誕生した。そのとき、妊娠期間が長く、成長速度が遅くて子ども時代が長く、初産年齢が高く、寿命が長く、脳が大きいという性質が備わったのである。ほどなく、言語の遺伝子も突然変異を起こし、強く選択されて、言葉を流暢にしゃべるための準備が整った。こうして準備だけはとっくに終わっていたのだが、ホモ・サピエンスは、鳴かず飛ばずで、目立った行動の変化を見せなかった。長いマンネリの時代である。むろんこの時代に、すでにご先祖様が巣をつくっていた可能性は、捨てきれない。もし、そうだとしても、その巣は物陰に乾いた草を敷いたような簡便なもので、柱を立てるなどの工事を伴うものではなかったのである。

7万年前である。突如、スマトラ島のトバ火山が大爆発を起こし、吹き上げた灰が地球を覆って気温が低下した。「火山の冬」の到来である。このとき、多くのホモ・サピエンスの系統が絶滅した。生き残ったのは、アフリカ人、アボリジニー(オーストラリア先住民)、ユーラシア人(ヨーロッパ人とモンゴロイド)の三つの系統だけだった。全人口も、わずか1万人にまで減ったという。それから1万年間も気温が低いままに推移し、そのあいだ人口がほとんど増えなかった。ホモ・サピエンスは、絶滅の危機に瀕したのである。

人口が少なくなると、集団全体でもつ遺伝子の変異が小さくなる。つまり、みんなが同じ型の遺伝子をもつ傾向が強くなってしまうのだ。その結果、原生の人類は、驚くほど遺伝的に均一になったのである。ゴリラやチンパンジーから見ると、ヒトはまるで大量生産されたクローンのようなものかも知れない。

6万年前になると、極寒期に比べて4度ほど気温が上昇し、多少寒さがやわらいだ。このころヒトの二つの集団があいついで移動を開始したのである。ひとつのグループは、南アジアからオーストラリアへと渡っていき、アボリジニーになった。もうひとつは、中近東へ行き、そこで二手に分かれた。一派はヨーロッパへと向かった。他方はアジアに向かい、その一部はさらにアメリカへと渡っていった。

いっしょにアフリカを旅立った人びとは、血縁のあるごく少数のグループだったのだろう。その人たちは、同じ言葉をしゃべっていたにちがいない。集団のメンバー相互の意志の伝達はスムーズで、集団はこぢんまりとしていたがしっかりとまとまっていた。

さらに1万年がたった(5万年前)。このときホモ・サピエンスの人口が一挙に増大し始めたのである。それは、言葉をしゃべり、意志を伝えあって、集団で狩りをし、栄養状態がよくなったからだろう。もともと小さなグループだったのに、いまや、互いにコミュニケーションしあう大集団へと成長したのである。

人口の増加が、脳と情報の拡大スパイラルをもたらし、ヒトの知能は高まり、情報が爆発した。いつまでも子どもの心をもったヒトたちは、好奇心にあふれ、いろんな発明を試みた。たぶん、だれかが遊びのなかで家をつくったのだろう。でなければ、住み心地も分からないのに、こんなに手間のかかる家をつくる気にはならない。そもそも、ホモ・サピエンスは、現生人と同じ遺伝的背景をもちながら、誕生してから15万年間も家を建てなかったのである。いまなお説明が欠けている家づくりの要素は、いったい何だろうか。

ネアンデルタール人は、家族集団を統合することができなかった。それは、彼らに言語がなかったせいかもしれない。利害関係が一致せず、しばしば子どもを食べられたりするので、互いに排他的に暮らしていたせいかも知れない。しかし、ヒトの家族同士は、集団の仲間として仲よくしていた。仲よくなくても、許容していた。だから大きな集団をつくれたのである。

もうひとつのヒトの特徴は、大集団のなかに「家族」が分節化していることである。この家族の範囲は文化によってちがう。自分の家族を呼ぶとき「うち」といったりする、それである。「うち」とは、集団のコミュニケーションの場を分節化した、家族専用のコミュニケーション空間を指している。そして家は、キャンプの中に家族のための物理空間を確保し、「うち」を生むのである。

原生人類が出アフリカを果たした5万年前、人口が一挙に増大し、人口の増大は天才の出現率を高め、家という発明を生んだと著者は推定します。また、もうひとつの要因として、社会の中に「家族」が分節化したことが要因であると指摘しています。

家族をつくるのも現生人類だけ

たしかに、家は家族がすまうものですから、家の出現と、「家族」の誕生は、一体的な関係にあると思われます。

このヒトの「家族」の誕生と進化について述べているのが、もう一つの書籍である『家族進化論』(山際寿一、東京大学出版会、2012)です。

驚くことに、巣=家がヒトだけのものであるのと同じように、家族をもつのはヒトだけなのだそうです。

人間家族の起源を探る試みは、日本の霊長類学がその草創期からめざしたもっとも重要な課題だった。化石から類推することのできない社会の進化を解明しようとする霊長類学にとって、人間の家族はとても不思議な存在だったからだ。独占的な性関係の確立によって生まれ維持される夫婦とその子どもたち。その元来排他的な性質をもった社会単位を結び合わせ、さまざまな性・年齢の組み合わせによる協力関係を発動させる仕組みが人間のコミュニティである。世界のどの社会をみても、家族を下位単位としないコミュニティはないし、コミュニティをもたずに単独で存続できる家族もない。そして、このような特徴は人間以外の動物には認められないのである。

初期の霊長類学者は、一対のオスとメスのペアでなわばりをつくるテナガザルと一夫多妻制の群れでなわばりをもたないゴリラの社会を、群れと家族の中間段階にあたるファミロイドと呼び、また、乱交乱婚型で離散集合性の高いチンパンジーの社会に人間家族を生み出す可能性をみいだしました。しかし、チンパンジーの集団間の強い敵対関係は人間のコミュニティとはほど遠く、そのなかに家族の析出を想定することはできませんでした。ホミゼーション(ヒト化)の過程の中には、ヒト以外の動物からの連続的な発展としてとらえうるものと、なんらかの質的な飛躍をともなうものとがあり、家族の起源はおそらく後者の範疇に入る問題であると考えられているようです。

著者は、人間の家族はホモ・エレクトスの時代に確立され、以来、めまぐるしい生態や社会の変容を受けつつ生き残ってきたといいます。

出アフリカを果たした人類の祖先は、樹木の生えない草原や季節変化の激しい高緯度地域、標高の高い山岳地帯、雪と氷に覆われた極寒の地へ進出し、さらには海を渡って分布域を広げた。家族の行動範囲や社会的な交渉の頻度や質も大きく変化したはずだ。定住して食料を生産するようになってから、人間の集団の規模は急速に拡大した。しかし、家族という基本的な社会単位は崩れることなく存続してきた。

家族は文化的な装置

その要因の一つに、コミュニケーションの問題を指摘します。

類人猿のコミュニケーションに関する研究が進み、それが言葉のような現代人に特有な能力ではなく、対面して共感や同情の能力を育む類人猿と人間に共通な社会的知性であることに思いあたった。同時に、言葉を用いたコミュニケーションはまだ歴史が浅く、身振りや歌を用いたコミュニケーションのほうが人間にとっても信頼や安心をもたらす効果が大きいことに気がついた。家族という小集団とそれを取り巻くコミュニティの連帯が強化されたのは、食の共同や踊り、合唱などの共感を高めるコミュニケーションだったのである。それが脳の拡大とともに成長期の長くなった子どもたちを共同で育てる必要に迫られたとき、見返りを前提としない向社会的な行動や互酬的な行動の発達を促したと考えられる。言葉の創造は家族の規模を拡大したのではない。家族を取り巻くコミュニティの規模を拡大し、家族のような共感にもとづく疑似家族をいくつもコミュニティの内部につくったのである。

だから、家族は人間のもっとも古い文化的な装置である。

もう一つは、食と性の問題です。

人類の祖先に食物の分配行動が発達したのは、オスの子育てへの参入がその促進要因になったためかもしれない。これはアメリカの人類学者オーウェン・ラブジョイの仮説に合致する。彼は直立二足歩行が食物の運搬能力を高め、特定の男女の絆を強めたと考えた。その仮説にいくつかの新しい考えを取り入れるのは可能だろう。直立二足歩行は長距離歩行を可能にし、カロリーの高い食物の探索力を高め、捕食圧は多産性を強めて女の負担を重くし、食物の最終活動における男女の分業を生みだし、消化器の縮小によって脳を大きくする道を開いた。その結果、人類は頭でっかちで成長の遅い子どもをたくさん抱えることになり、家族をつくって共同保育することが不可欠になったのである。食の共有はそのための必要条件だったと思う。つまり、人類の祖先が家族を持つためには、チンパンジーにはない食物の分配が社会に深く根づく必要があった。それは見返りを求めず食をともにするという社会である。この特徴は、互いの競合をさけるために距離をおくか、たがいの優劣を了解して優位な方が食物をとる、というほかの霊長類の社会特性とは明らかに異なっている。

そして、食の共同性はもう一つの人間の重要な特性である性の特徴と表裏一体となっている。食に比べ、人間は性交渉を公にはせず、仲間の目から隠すという習性をもっているからだ。これも、仲間の目の前で堂々と性交渉を繰り広げるほかの霊長類とは対照的である。人類の祖先はいつのころからか食を公開し、性を隠ぺいしたのである。

そしてこの「性の隠ぺい」は、レヴィ=ストロースのインセスト・タブーにつながります。

20世紀半ばに人間社会を構造的にとらえようとしたレヴィ=ストロースもこのタブーを「自然から文化へと移行する原初的な制度」とみなした。それは、自然の要請にしたがってつくられたものではなく、その制度があることによって社会が大きく変わるような大きな影響力をもつ規則という意味である。つまり、このタブーによって人間社会の枠組みを支える根本原理がつくられているというわけなのだ。

その根本原理とは交換システムであるとレヴィ=ストロースは考えた。人間社会は交換という交渉によって成り立っている。マルセル・モースの「贈与論」に影響を受けた彼はそう考え、インセント・タブーもまた交換を支える規範の一つとみなした。つまり、インセストを禁止することで、親族のなかには性交渉が可能な相手が限定される。その結果、女の不足が生みだされ、別の親族とのあいだで女を交換する婚姻というシステムが成立する。女が二つの親族のあいだで交換される婚姻を「限定婚姻」、ある親族に女を嫁入りさせ、別の親族から嫁をめとる婚姻を「一般交換」とよぶ。・・・婚姻は本来利害を異にする親族間を結びつける人間社会に固有な制度で、これがあるからこそ家族は孤立せずに大きな組織に発展することができる。モースと同じくレヴィ=ストロースは、人間社会の根本には貨幣による経済に還元できない「交換」の原理が強く働いていると考えたのである。

自然と文化=構造主義

住まいの誕生と家族の誕生とその進化。表裏の関係にあるこれらには、当然共通点があって、それは、連続的な変化というより、大きなギャップをともなう変革であったということです。それは、とりもなおさず、「自然」から「文化」へという流れで、レヴィ=ストロースが著した『親族の基本構造』(1947年)の中核となる概念だったのです。

これについて、中沢新一は次のように述べています『100分de名著 野生の思考 レヴィ=ストロース』(2016、NHK出版)。

レヴィ=ストロースは博士論文となる『親族の基本構造』という大著を書こうとしていて、その研究方法についてもヤコブソンに相談しています。「親族」というものをコミュニケーションの一形態として理解することができないだろうか。集団ごとに「記号」としての女性が「交換」され移動していく。その過程を通じて、共同体がお互いの間にコミュニケーションを開くのが婚姻ではないか。そして親族構造がそれを規制している。女性を記号として、結婚のコードを使って、集団にメッセージが伝達される。それが親族構造の意味ではないか―――。

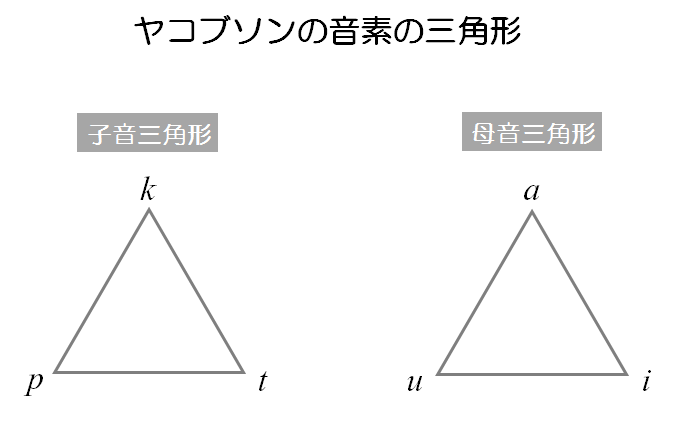

このように自然界は連続的で豊饒な世界だけれども、人間の世界はそこからごくわずかな要素だけを取り出して、相関・対立の体系をつくっています。ヤコブソンの言語学では、この構造が「音」のレベルから意味のレベルまで一貫して見出されると考えます。そしてあらゆる文化が、この弁別のシステムに拠っているというわけです。

この考えはレヴィ=ストロースの思想に深く影響し、彼はここから「自然」と「文化」という重要な概念を着想していきます。自然は、言語でいえば連続的な音響世界にあたり、文化は、そこから少数の要素を取り出して、相関・対立させ、「構造」をつくるのです。この構造を「変換」したり、組み合わせたりすることによって、人間の文化は形成されてきた――レヴィ=ストロースはこのように考えました。

この「自然」と「文化」という考えが、『親族の基本構造』の中心的な概念となりました。

ゴリラやチンパンジーも家族をつくりますが、人間のような親族体系はつくっていません。ところが人間の場合は言語を使って、伯父/叔父とか伯母/叔母とか、父方とか母方とか、はっきりと区別をおこない、複雑な結婚のシステムをつくってきました。

自分の母や父や兄や妹とは結婚してはいけないという「インセント・タブー」を設けて、人間は厳重に結婚規則を守ろうとしてきました。つまりここでも自然状態で可能な選択肢を減らして、限られた要素を組み合わせて、体系をつくろうとしています。

親族構造は、自然から少数の要素を取り出して、弁別システムをつくり、それを変換(変形)していきます。その構造はフレキシブルに変換していくことができ、そのようにして「文化」が形成される。これが構造主義のベースになってくる考え方です。

ところで、コミュニケーションの一形態として好感されるのが、なぜ男でなく女なのかについて、小田亮は、『レヴィ=ストロース入門』(ちくま新書)で「占有」の概念を示しながら、次のように指摘しています。

つまり、男の交換にならずに女の交換になるのは、男でなく女に希少性が生じたからであり、女の希少性は、人類社会が遊動生活から定住生活に移行したことにより、子どもに希少性が生じたからである。

遊動する採集狩猟社会から定住農耕社会への移行により、遊動社会では空気と同じ生産条件にすぎなかった土地が、農耕社会では、開墾し耕すという持続的な労働投下が必要な生産手段としての耕地となる。耕地は、放っておけば荒野にもどるか、他人に占有されてしまう。この生産手段は、投下できる労働力を確保し他人から防衛するために、それを占有し続ける集団が必要とされる。そこで、土地を占有する集団として、だれもがたった一つの集団に属するような離接的集団が成立する。それによって、ひとはどこかの集団に属さなければ生産手段である耕地を利用することができなくなると同時に、その離接的集団は、占有と労働投下を世代をこえて続けるために、その生産手段を相続する者、すなわち子どもたちが必要となる。それが、子どもに希少性が生じる理由である。

言語としての家

さて、ここまで、人類と家と家族そして社会がどのように構築されてきたのかを見てきて、建築物としての家がつくられた理由とその役割について、あらためて考察してみたいと思います。

ヒトは、自然から少数の要素を取り出して弁別システムをつくり、それを変換(変形)して、インセスト・タブーや親族構造を生み出し、「文化」を形成してきました。

こうした分別システムを生み出すために不可欠であったのが言語であったと考えられるのですが、建築物としての家とは、必ずしも言語によって表現できない概念を視覚化することによって、補完的な役割を果たしたのではないか。

インセスト・タブーと女性の交換というシステムを成立させるためには、父や母、娘、息子、伯父や伯母といった呼び名とその関係性への理解が必要になります。また、女性や子の希少性を理解するためには、占有という概念が必要です。また性を隠ぺいするためには、具体的な装置が必要になります。

建築とは、壁で空間を囲むことによって、これらの概念を可視化することができ、言語と同様の分別システムをつくることができます。

もしかしたら、家や囲い、倉などという構築物は、言語と変換可能な「構造」をもっているのかもしれません。

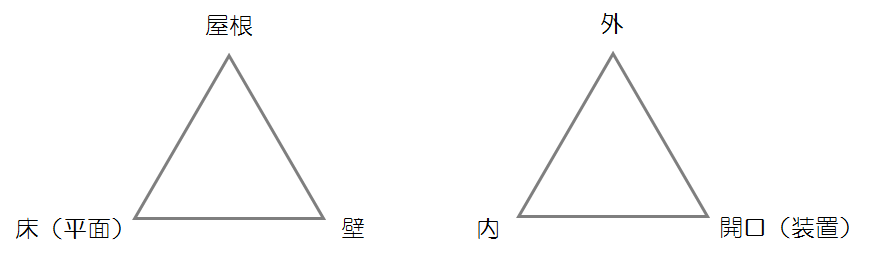

試みに、ヤコブソンの音素の三角形にならって、家をあらわしてみます。

まず、子音三角形に対応させて、家の構造を「屋根」「壁」「床(平面)」の3要素に分けます。

次に、母音三角形に対応する要素として、空間概念を「内」と「外」、それらをつなぐ中間点としての「開口」(扉などの装置を含む)に分けます。

これによって、さまざまな組み合わせとその異なった意味づけが可能になります。

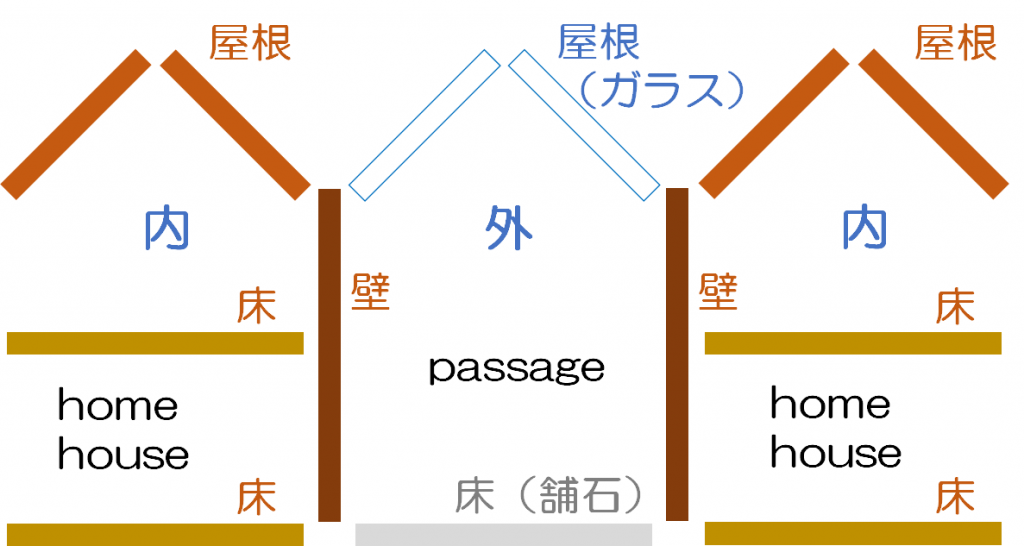

たとえば「壁」と「内」の組み合わせは、「隠ぺい」や「占有」、家族や親族の生活空間、いわゆる「うち」やそこで営まれる生活の歴史を表現します。

これに対して、「壁」と「外」の組み合わせは、家の外、これは共同体の広場などに面していれば共同体の内部を表しますが、その外であればいわゆる他所、しばしば捕食の危険がある地域、敵地などを表します。

「壁」「開口」は、ドアや窓など、「内」と「外」との変換装置です。通風など環境とのコミュニケーション装置でもあります。

ちなみにこれらは、次のような英語の語源に対応すると考えられます。

Kei(横たわる)→keim →heim →ham(定住地)→home

keus(囲い)→heus →hus →house

Doorの語源dhewr →ラテン語でfuer →foris→for(扉の外、戸外を示唆する音節)→for(戸外に)est(存在するもの)→forest foreigner(他人、よそ者)

homeに対してdoorがあり、doorはforと音声をかえ、家(home)の扉(door)の外にforest(森)があり、foreigner(他人、よそ者)がいるわけです。

(p96 『語源でわかった!英単語記憶術』(山並陞一、文春文庫、2003)

「床」「内」は、床上の空間を表します。床下は、ふつう地面や草むらなど、じめじめしていますが、床上はこれら自然から切り離された人為的で衛生的な空間であることを意味します。

また、作業台やベッドやものを置く棚など、様々な「平面」を包括した概念ととらえれば、人工的、効率的なワークスペースを表象します。

床下の空間がない場合、たとえば床にレンガやタイルなどを直接敷く場合についても、概念的には「床」「内」に分類され、乾燥し、整備された人工環境を表します。

「床」「開口」は、床に開けられた穴や装置であって、これは、床下との出入り口、あるいはトイレなどを意味するかもしれません。

「屋根」「内部」は、雨や雪、雷などからの影響の緩和を表し、これもまた自然のコントロールの一種です。

「屋根」「外」は自然を表象しますが、屋根の場合、空間の広がりは天空を超え、宇宙にまで広がっるイメージを持ちます。

さらに、これらの三角形の要素を無限に組み合わせていけば、家や構造物が集積した村や都市まで記述できそうです。

ここでは、これ以上この議論を深めることはしませんが、「家」という構築物が、レヴィ=ストロースのいう親族構造、言語や神話などと変換可能な構造をもち、あるいはそれらと補完的な関係にあるという仮定は、あながち的外れではないように思われます。それは家族を下位単位として拡大する人間特有のコミュニティ・社会の成立と同時に、それを可能にした様々な要因とまさに不可分なものとして成立したと考えてよさそうです。

こうした意味で、すまいは、社会の基本的な単位であると同時に、社会そのものであるということができるかもしれません。